供稿部门:武装部

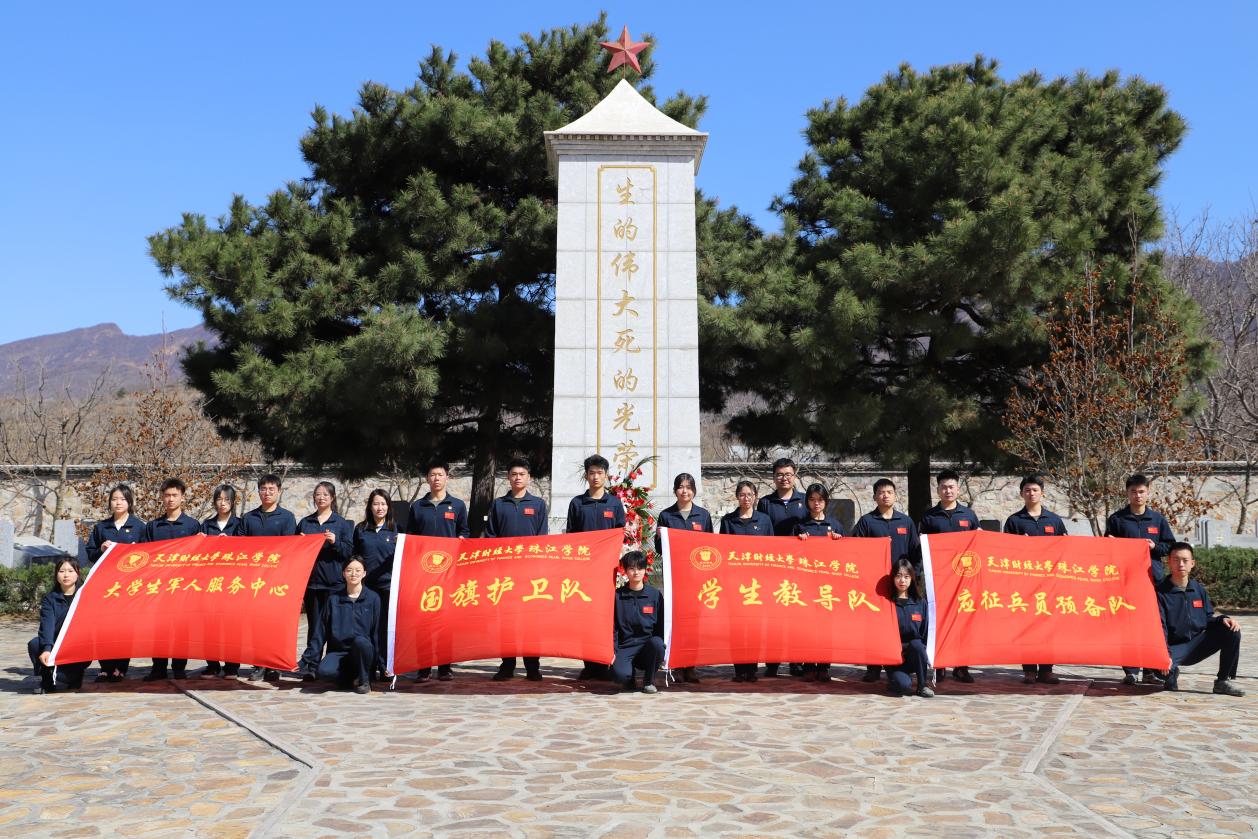

4月2日,在清明节前夕,武装部以“行走的思政课”为实践载体,组织“三队一中心”学生代表20余人走进爨岭庙烈士墓、黄崖关长城,通过沉浸式教育体验,将思政课堂“搬”到历史现场,让青年学子在追忆烽火岁月中传承红色基因,在攀登长城险关时厚植家国情怀。

行走中的历史课堂:

在烈士墓前感悟信仰力量

上午9:00,爨岭庙烈士墓前松柏苍翠,国旗护卫队队员踏着铿锵步伐,向烈士纪念碑敬献花篮。全体师生肃立默哀,深切缅怀长眠于此的抗战英烈。随后,学生教导队李博与大学生军人服务中心李杰,分别讲述了烈士杨靖宇和杨大章的感人故事。武装部干事张静以“抗战精神与新时代青年的使命”为题,结合烈士遗物与抗战史料,为学生们上了一堂生动的现场思政课:“从‘天下兴亡、匹夫有责’到‘强国有我’的青春誓言,民族精神的火炬代代相传,而传递它的接力棒就在你们手中!”

行走中的实践课堂:

在文物史料里触摸历史温度

大学生军人服务中心胡拉在擦拭烈士墓碑时感慨到:“指尖触碰到的不仅是冰凉的石碑,更是一个个滚烫的生命。他们牺牲时平均年龄不到25岁,却用青春换来山河无恙。”他们动作轻柔而缓慢,眼神中满是敬重与缅怀,他们深知,自己擦拭的不仅仅是墓碑,更是对英烈们最诚挚的敬意与追思。张静在现场讲解中强调:“思政课的生命力在于实践。只有亲手触摸历史,才能懂得‘牺牲’二字的分量。”

行走中的信念课堂:

在长城烽火台赓续精神血脉

上午11:00,师生们踏上黄崖关长城。陡峭的台阶、斑驳的城墙,让学生们切身感受到“用血肉筑长城”的艰辛。沿途设置的“长城抗战知识打卡点”将历史学习融入徒步过程,完成思政实践任务。在烽火台前,武装部干事阳涛以“新时代青年的家国担当”为主题讲授微课:“80年前,长城是抵御外侮的屏障;今天,它应是激励我们奋进的精神坐标!”全体学生高举国旗庄严宣誓,誓言声与《黄河大合唱》《没有共产党就没有新中国》的旋律交织,震撼山谷。最后,学生们在“铭记历史·强国有我”横幅上签名,大学生军人服务中心范舒哲写下感言:“先辈用生命守护长城,我们要用科技铸就新的‘钢铁长城’。”

行走中的青春答卷:

学子心声诠释思政课回响

“过去在教室学思政课,总觉得历史遥远。但当我站在长城前,突然明白课本上的‘民族精神’是多么具体!”学生教导队队长王宝泉说。应征兵员预备队樊冬月表示:“这次活动让我读懂了中国军人的魂。毕业后我要报名参军,像先烈一样守护祖国!”

此次“行走的思政课”突破传统课堂边界,以“历史现场+文物实证+劳动实践+沉浸宣誓”的多元路径,构建起“可触摸、可共情、可践行”的思政教育新模式。这堂课的意义在于:思政课不仅要入耳入脑,更要入心入行。当青年学子在烈士墓前落泪、在长城上呐喊时,信仰的种子已悄然生根。未来,学院将继续挖掘红色地标的教育价值,让更多青年在“行走”中读懂中国、坚定信仰。